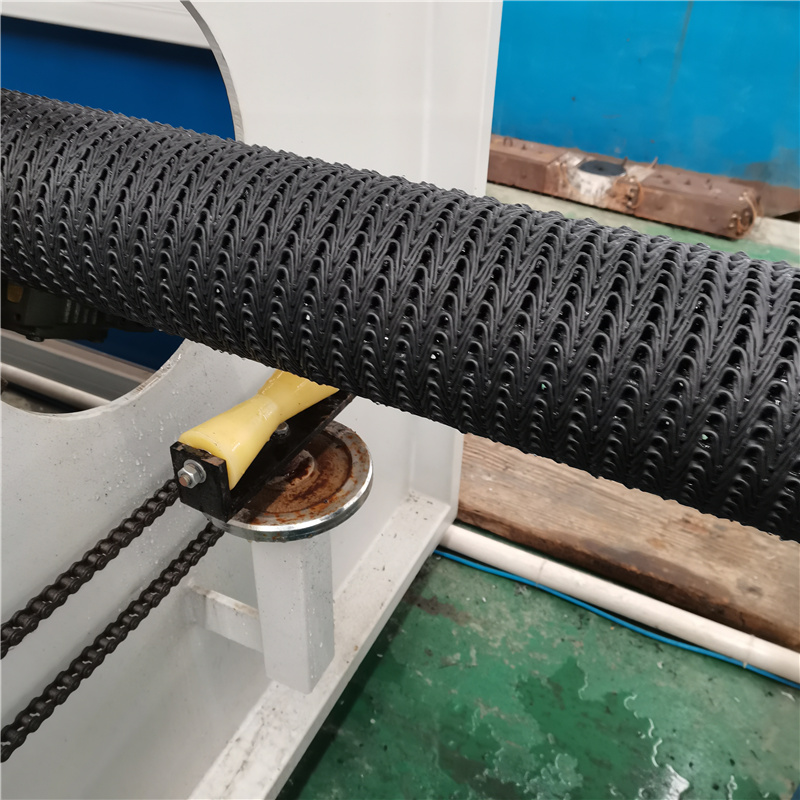

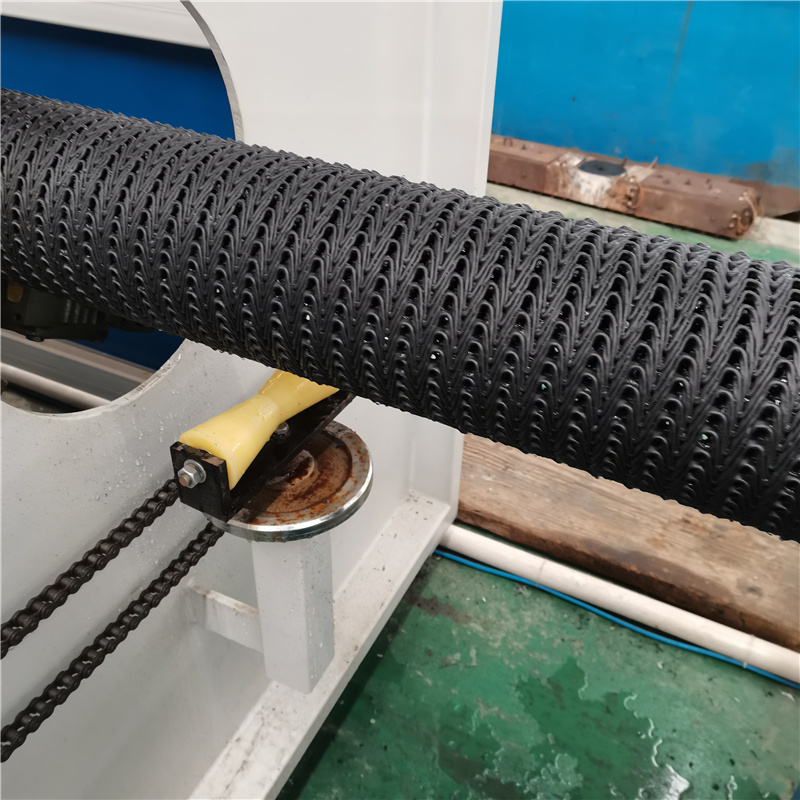

當頂進橋涵及部分引道位于地下水位以下,且引道為分離式結構時,地下水會從接縫中滲出,故需采取經常性的排水措施,如頂進橋涵的底板埋入地面以下不深時,需降低的地下水位幅度也較小,且多為淺層水,出水量不大,采用盲溝排水的方法,這種方法因具有結構簡單,施工方便,降水均勻等優點而被采用。盲溝設計一般不作計算,選用Φ=30cm滲水管,埋設于濾水層,如遇含水量較豐富的地層,滲透系數也很大時,則需進行現場打水試驗,以確定其涌水量,或根據水文地質資料,用井點降水法計算地下水量,再根據盲溝的坡度與管內流速來選擇管徑。塑料盲溝廠家

盲溝敷設

縱向盲溝系沿快、慢車道兩側邊緣平行埋設,一般距擋土墻1~2m,深度自引道結構墊層底面以下約15cm,地下水降水曲線的頂低于路面50cm為宜,如在凍脹影響地區則其頂部濾層至凍結線不小于30cm,盲溝起點應自設計地下水位線處開始。縱向盲溝可根據以下情況設置:

(一)當地下水位不高,土壤滲水性較弱,且引道較窄時,可沿快車道邊緣埋設一道盲溝。

(二)一般情況通常以布置雙側盲溝為宜,即沿快車道兩側邊緣各埋設盲溝一道。

(三)當地下水穩定水位或頂進橋涵附近河溝洪水位高于慢車道,且土壤滲水能力較強,引道較寬時,可沿快,慢車道兩側平行埋設盲溝四道。

為了地降低地下水位,須在縱向盲溝范圍內每隔20~30m設置橫向盲溝一道,其坡度自引道中起以1%~1.5%的坡度與引道兩側縱向盲溝相銜接。對于引道兩側設有擋土墻時,則應于墻后設置反濾層,并用暗管與附近的盲溝接通。

分享

分享

相關評論 共0條